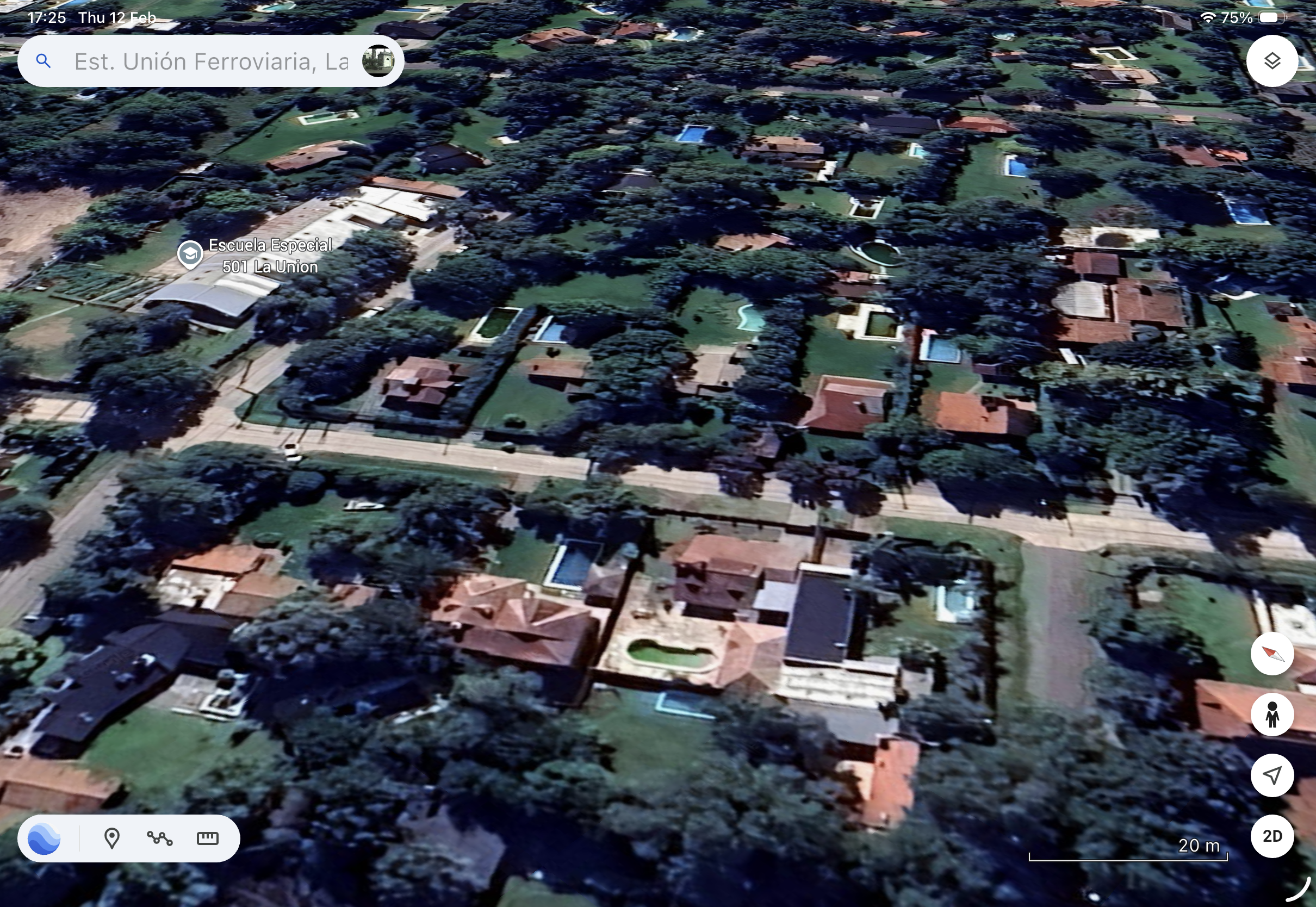

A pocos meses de entrar al Liceo, un fin de semana frío, aunque despejado, salimos con el Chevrolet Special 66 hacia un lugar desconocido: El Trébol, un barrio de casas de fin de semana ubicado en Unión Ferroviaria, más precisamente entre Ezeiza y Tristán Suárez.

A mis padres se les ha ocurrido tener una casa de fin de semana. Un amigo de ellos, el Brigadier Romanelli, les ha recomendado la zona. Él se acaba de construir una residencia allí.

Vamos con mi hermana María, que entonces se llama Martita, y que nos suelta un vómito en la salida de la Richieri hacia la 205.

Repetiría este rito en casi todos los viajes.

Yo tengo 12 años y Martita 6. Mis padres 48 y 45.

No es fácil ubicar el lugar, las calles tienen nombres de árboles, la del Brigadier está en Los Álamos.

Llegamos y el aire está fresco y húmedo, y huele a naturaleza: eucaliptos, césped recién cortado, madera quemada,

Miramos varias parcelas. Mis padres quieren comprar algo que los saque de Palermo, del barullo del tráfico y de la contaminación. En aquella época todavía se quema la basura en incineradores, en cada edificio, y esto genera una mortaja gris y sucia que lo cubre todo, y que incluye una lluvia de motas de grasa.

Les gusta el campo, añoran una pileta, asados de verdad, atardeceres. Una vida sin colectivos y sirenas de policía.

Hay un terreno que tiene un árbol especial para subirse, una rama con forma de codo, y queda sobre la cima de una colina, al final no es ése el que escogen, eligen uno en Los Alamos, entre los Algarrobos y Las Casuarinas.

Volveremos casi todos los fines de semana.

Al terreno hay que rellenarlo. Más de 20 camiones que mi padre y yo desparramamos en varias etapas.

Después viene el quincho y la ansiada pileta. La hacen elevada para que ningún posible nieto pueda ahogarse.

El tiempo demostrará que fue inútil.

A mí al principio me gusta ir a El Trébol, pero luego me cansa. Tengo 13 años, acabo de entrar al liceo y salgo de un encierro de toda la semana a otro de sábado y domingo.

Juego mucho con mi hermana. La llevo en la bicicleta. Mi padre ha hecho un asiento donde ella viaja feliz atrás, y recorremos una y mil veces el barrio, inventando historias de todo tipo.

También subimos a los árboles del terreno de al lado, que en esa época está vacío, o construimos cabañas con ramas y pasto para después quemarlas.

Mis otras hermanas vienen de vez en cuando para la pileta o el asado y partidos improvisados de voley.

El novio de mi hermana Nora nos lleva a mi primo Luis y a mí a 140 por caminos de tierra en la caja de una pickup Peugeot 403. Muchos domingos, cuando tengo que volver al liceo, voy con él de regreso a Palermo. Como la 205 está muy llena pasa los coches a toda velocidad y cuando tiene que meterse porque viene alguien de frente, sigue muy rápido por la banquina del otro lado.

Es casi un suicidio ir con él, pero se llega rápido.

Comienzan a construir la casa.

El diseño es el que mis padres tienen en su cabeza, el de sus sueños: forma semitriangular con living, comedor, cocina y un baño abajo, y en el primer piso un dormitorio que da al living, y otro cerrado (el de ellos), y otro baño. En medio de la casa hay un hogar al que le falta un costado. En invierno es un placer contemplar el fuego, y mi cama es un sofá del living, por lo que tengo una vista privilegiada para quedarme dormido.

A veces, bastantes, mi padre me despierta a la mañana tirándome gotitas de agua desde el primer piso, o haciéndome cosquillas en los pies.

Lo odio y lo quiero.

Las vacaciones, tanto de invierno como de verano, incluyen largas estadías en el Trébol.

A los 14 me llevo matemáticas. La profesora particular vive en Belgrano, entonces dos veces por semana tengo que tomarme el tren a Constitución, el subte a Retiro, otro tren a Barrancas de Belgrano, y luego caminar hasta su departamento. Me impresiona que tenga un bebé de meses con el brazo enyesado. Fue un mal movimiento, dice.

Poco más de dos horas tardo en ir, una hora de clase y otras dos horas o más para regresar. Por el camino leo mucho: Vargas Llosa, García Márquez, Bioy Casares, Stephen King y otros más que no recuerdo. A veces, con el dinero que me da mi padre por cortar el césped, compro la revista Scorpio, Satiricón o El Tony.

Llegan mis hermanas con sus amigos. Me gusta Alicia, y creo que yo a ella también, aunque me lleve 4 años. Mi momento cúlmine es cuando salimos juntos en bicicleta (ella me invita) y, después de un rato nos tiramos a charlar acostados debajo de un árbol.

Me gustaría besarla, aunque no me animo.

Por las tardes jugamos al vóley. En una ocasión una gatita nos empieza a merodear, o tal vez recibe un pelotazo sin querer, y luego de ponerle una caja de cartón da a luz varios gatitos. Es la primera vez que veo un nacimiento, mejor dicho varios, y en vivo.

A la noche mis padres van a jugar al truco con la pareja de al lado. A veces se pelean.

Mi hermana Cristina y su marido vienen a vivir al quincho.

La tía Dora tiene un 600 y me lo presta para dar una vuelta. Es la gloria. Otra vez el tío Juan, su marido, se compra una cupé Fiat 128 blanca, una belleza de coche, que también me prestan. Y por último, otra vez no tan feliz, mi cuñado Alfredo me presta el 3CV y no tengo mejor idea que enseñarle a conducir a Ofelia, la hermana de mi amigo Pablo, que para entonces es una “seminovia”. Terminamos en una cuneta con el chasis torcido.

A la noche, de regreso a Palermo, mi padre se lleva por delante un montículo de tierra y no nos matamos de milagro.

Cuando tengo 16 años ocurre una tragedia: Mi sobrino Daniel, de año y medio, se ahoga en la pileta.

Tengo flashes de esos días: Daniel abrazándome las piernas antes de marcharse a la quinta, mi padre llamándome por teléfono y pidiéndome que se lo comunique a mis hermanas. El bebe en un ataúd blanco. Mis padres lloran, abrazados.

Vuelvo a llevarme Matemáticas en cuarto año. Esta vez creo que no me ponen profesora.

Empiezo a quedarme más fines de semana en el departamento de Palermo.

Pasamos el año nuevo en la quinta y es una ocasión especial para experimentar con todo tipo de fuegos artificiales y petardos, algunos de mi propia construcción artesanal. Tan potentes como peligrosos.

Una de esas noches construyo uno con un tubo de redoxon, piedritas y pólvora de proyectil de fusil Mauser. Todo el mundo está expectante cuando lo enciendo, y se matan de risa cuando tropiezo y me voy al suelo a dos metros del explosivo. Por suerte no pasa nada.

Existe una ceremonia anual en la pileta. Una vez que se llena con agua de pozo cristalina y helada, hay que echarle el cloruro de cobre para que se mantenga más tiempo. Se mezclan unas piedritas azules en agua y queda un líquido lechoso que, si se derrama despacio en el agua crea una suerte de nubes blancas, hermosas. Para admirarlas como si estuviera en el cielo me meto muy despacio en el agua frígida para no generar corrientes y soltar el líquido en medio de la alberca.

Mi hermana María, en el proceso de aprender a conducir, choca a un colectivo en plena 205, pero salvo el susto no pasa nada.

Papá me presta su Opel K180 y luego, su Toyota Celica.

Más tarde voy con mi novia Marta en el Renault 12 de su madre.

Me convocan para invadir Chile.

Mi madre se larga a llorar en la misa del padre Nata, en Tristán Suárez, porque el cura hace mención a los soldados que están en la frontera.

¿Se ha enojado con su marido?, le pregunta preocupado, y ella entonces le responde que su único hijo varón está en la cordillera.

La guerra no ocurre, y me dan permiso para regresar a Buenos Aires unos días.

Me aparezco en uniforme de combate en la quinta. Mi cuñado Hugo es el primero en verme y le avisa a mi madre, pero ella no le cree. Es una época sin celulares y no tenían ni idea que estaba allí.

Hijito, hijito querido, me dice mientras me abraza. Mi sobrino Guillermo me pregunta dónde llevo las bombas.

El Trébol queda marcado por la muerte de Daniel, y finalmente mis padres deciden venderlo junto con el departamento de Palermo, y se compran una casa en Martínez.

La quinta se diluye en la noche de los tiempos.

Pero no sus recuerdos.

Ricardo Viti, 19 de marzo de 2024